|

|

様々なモノと対話ができて、それらが生まれた世界を想像できたら、博物館ほど楽しい場所はないでしょう。そんなことのできる子どもたちがフィンランドにはたくさんいるかもしれません。彼らは学校で,モノだけでなく、様々な生き物や人々、本やインターネットと対話しながら学んでいるからです。日本のように「正解」が求められることも、個人の知識が測られることも、ありません。フィンランドの子どもたちはどんな授業を受けているのでしょう?彼らの学校生活を体験してみましょう。

|

教員:

池田 文人(北海道大学高等教育機能開発総合センター ) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 教育/学習, 教育学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

Open educational resources such as MIT OpenCourseWare demonstrate that educational materials are increasingly becoming a free,ubiquitous infrastructure for teaching and learning. Leveraging free and open access to a wide range of high quality educational resources can allow the faculty member to drastically change their role in supporting learning. The increasing connectivity of teachers and learners via email,SMS,instant messenger,Twitter,and other tools allows us to move beyond “groups” in our thinking of multi-person assignments to a broader,more loosely knit notion of networks of learners. Large-scale,collaborative social networks challenge our ideas of academic honesty but are a simple fact of life that instructors can either fight or leverage. Open educational resources and social networks point toward a future for higher education in which services traditionally consolidated within a single institution (e.g.,providing content,providing learning support,providing assessments,providing degrees) are disaggregated and provided by a number of institutions that compete on quality of service and price for learner business.

|

教員:

|

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 情報基盤センター, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

文明と科学・自然環境について「遺したいものやまやま」の見地から「博物館、自然環境」について私的考察を試みたい。

全人教育と全人活躍の場をスケーリング解析からも言及したい。

|

教員:

佐藤 利幸(信州大学理学部) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 教育学部, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

【概要】

臨床教育学を、教育と臨床心理学、教育と精神医学の接点領域から生まれる新しい思考と実践に資する領域と想定している。授業では出来るだけ現代の病理に沿りライフサイクル的視点から、精神医学全般の病理の概観を学ぶことを目標にする。

【スケジュール】

1.精神医学の歴史と関連領域

2.面接方法

3.診断学総論

4.乳幼児の精神発達と精神障害

5.小児の精神発達と精神障害

6.思春期・青年期の心性

7.成人の精神発達と精神障害

8.初老期・老年期の精神発達と精神障害

9.治療学

10.その他

|

教員:

田中 康雄(北海道大学大学院教育学研究科) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 心理/社会学, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

植物生理学 (1876)

|

このたび北海道大学オープンコースウェアは、大学文書館と共同で、大学文書館が所蔵しております当時の講義ノートの一部をデジタル化し、WEB 上で公開することといたしました。

我が国の高等教育の源泉を知る上で貴重な資料です。どうぞ、ご覧ください。

|

教員:

W. S. Clark教授 / 佐藤 昌介 著 |

開講年:1876-1881

|

タグ:

english, japanese, 公開講座でさがす, 大学文書館, 教育/学習, 教育学部, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

現在、大学の教育現場においては、学生に知的刺激を与え、自主性を引き出し、自学自習の態度・習慣を身につけさせることが強く求められています。このワークショップでは、若手教員を対象として、新しく授業科目を考え出してシラバスを作成することにより教育の基礎を理解し、新しい教育手法を身につけることを目指します。また、最近制定された北大の教育倫理綱領について学びます。

・11月5日

8:15 受付

8:30 挨拶 [6:09]

脇田 稔

8:55 バス出発

研修開始:オリエンテーション(挨拶,自己紹介)

10:10 ないえ温泉「ホテル北乃湯」到着

玄関前で記念写真

10:20 ミニ講義

北大の全学教育と総合入試 [32:49]

山口 淳二

10:50 休憩

11:05 ミニ講義

授業支援システムELMSの活用法 [26:59]

布施 泉

11:35 ミニ講義

FDの目的と教育倫理 [27:49]

細川 敏幸

12:10 昼食

13:00 ミニ講義

ワークショップとは [8:01]

細川 敏幸

アイスブレーキング [6:43]

細川 敏幸

13:30 ミニ講義

カリキュラムの構成要素とシラバス [28:15]

山岸 みどり

14:00 グループ作業Iの課題の説明 [9:42]

西森 敏之

14:10 グループ作業I

15:10 発表・全体討論

15:50 休憩

16:10 ミニ講義

教育方略 [20:27]

山田 邦雅

クリッカー [6:28]

山田 邦雅

16:40 グループ作業IIの課題の説明 [2:25]

西森 敏之

16:50 グループ作業II

17:50 発表・全体討論

18:30 夕食

19:10 ミニ講義

講義資料公開サイト北大OCWの紹介 [5:19]

合川 正幸

20:00 懇親会

・11月6日

7:30 朝食

8:30 ミニ講義

教育評価 [22:56]

細川 敏幸

9:00 グループ作業IIIの課題の説明 [1:20]

西森 敏之

9:10 グループ作業III

10:10 発表・全体討論

11:00 休憩

11:15 修了証授与式 [0:44]

細川 敏幸

参加者の個人的感想や意見

12:00 昼食

13:00 バス出発

14:30 JR札幌駅北口到着

|

教員:

脇田 稔(北海道大学副学長)、山口 淳二(理学研究院)、布施 泉(情報基盤センター)、細川 敏幸 ・山岸 みどり・西森 敏之・山田 邦雅・合川 正幸(高等教育推進機構) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 情報基盤センター, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

現在,大学の教育現場においては、学生に知的刺激を与え、自主性を引き出し、自学自習の態度・習慣を身につけさせることが強く求められています。このワークショップでは、若手教員を対象として、新しく授業科目を考え出してシラバスを作成することにより教育の基礎を理解し、新しい教育手法を身につけることを目指します。また、最近制定された北大の教育倫理綱領について学びます。

・6月4日

8:15 受付

8:30 バス出発

研修開始:オリエンテーション(挨拶,自己紹介)

9:45 ないえ温泉「ホテル北乃湯」到着

玄関前で記念写真

10:00 挨拶 [11:38] 脇田 稔

10:20 ミニレクチャー

北大の全学教育と総合入試 [28:29] 小内 透

10:50 休憩

11:05 ミニレクチャー

授業支援システムELMSの活用法 [25:51] 布施 泉

11:35 ミニレクチャー

FDの目的と教育倫理 [28:09] 細川 敏幸

12:10 昼食

13:00 研修のオリエンテーション

ワークショップとは [7:49] 細川 敏幸

アイスブレーキング [6:03] 細川 敏幸

13:30 ミニレクチャー

カリキュラムの構成要素とシラバス [8:09] 西森 敏之

学習目標 [12:15] 西森 敏之

14:00 グループ作業I

授業の設計1:科目名・目標の設定 [15:02] 西森 敏之、鈴木 誠

15:10 発表・全体討論

グループA [10:15]

グループB [10:14]

グループC [9:33]

グループD [7:58]

15:50 休憩

16:10 ミニレクチャー

教育方略 [23:45] 三上 直之

クリッカーの紹介 [7:25] 山田 邦雅

16:40 グループ作業II

授業の設計2:(目標の手直しと)方略 [2:37] 西森 敏之、小内 透

17:50 発表・全体討論

グループA [10:41]

グループB [11:53]

グループC [10:49]

グループD [11:25]

18:30 夕食

19:10 ミニレクチャー

講義資料公開サイト北大OCWの紹介 [12:46] 合川 正幸

20:00 懇親会

・6月5日

7:30 朝食

8:30 ミニレクチャー

教育評価 [33:40] 鈴木 誠

9:00 グループ作業III

授業の設計3:(方略の手直しと)評価 [2:53] 西森 敏之、安藤 厚

10:10 発表・全体討論

グループA [10:17]

グループB [14:33]

グループC [11:00]

グループD [10:44]

10:50 休憩

11:00 修了証授与式 [4:08] 細川 敏幸

11:10 参加者の個人的感想や意見

12:00 昼食

13:00 バス出発

14:30 JR札幌駅北口到着

|

教員:

脇田 稔(北海道大学副学長)、小内 透(教育学研究院)、布施 泉(情報基盤センター)、細川 敏幸・西森 敏之・三上 直之・山田 邦雅・合川 正幸・鈴木 誠(高等教育機能開発総合センター) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 情報基盤センター, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

オープンコースウェアーとオープンエジュケーション

|

主催:北海道大学オープンコースウェア

北海道大学情報基盤センター

日時:2012年1月19日

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

宮川 繁(マサチューセッツ工科大学) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 情報基盤センター, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~プロフェッショナルが語る「働き方」と「生き方」~

|

2012年2月23日 オステリア シスタービート デュオにて開催された、「働く女性のONとOFF」の資料をご覧いただけます。

主催 北海道大学創成研究機構

1. 癒し系の素材”ゲル”が作り出す先端医療材料

佐藤 のりゆき(北海道大学)、龔 剣萍(グン チェンピン)(北海道大学)

2. プロフェッショナルが語る「働き方」と「生き方」

佐藤 のりゆき(北海道大学)、龔 剣萍(グン チェンピン)(北海道大学)、平野たまみ(株式会社あるた出版)

|

教員:

佐藤 のりゆき(創成研究機構)、龔 剣萍(先端生命科学研究院)、平野たまみ(タウン情報誌「O.tone」編集長) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 医学/保健学, 医学部, 教育/学習, 教育学部, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

ないえ温泉「ホテル北乃湯」で開催された、第18回北海道大学教育ワークショップ (2011) の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

山口 佳三(理事・副学長)、山口 淳二(理学研究院)、岡部 成玄(情報基盤センター)、細川 敏幸(高等教育推進機構)、西森 敏之(高等教育推進機構)、三上 直之(高等教育推進機構)、山田 邦雅(高等教育推進機構)、鈴木 誠(高等教育推進機構) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 国際広報メディア・観光学院/メディア・コミュニケーション研究院, 情報基盤センター, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

2. アカデミック・サポートセンター(ASC)について

|

高等教育推進機構で開催された「学部移行ガイダンス」に関する動画がご覧いただけます。

「学部移行ガイダンス」 小内 透

「アカデミック・サポートセンター(ASC)について」 斎藤 準

|

教員:

小内 透(教育学研究院)、斎藤 準(アカデミック・サポートセンター) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

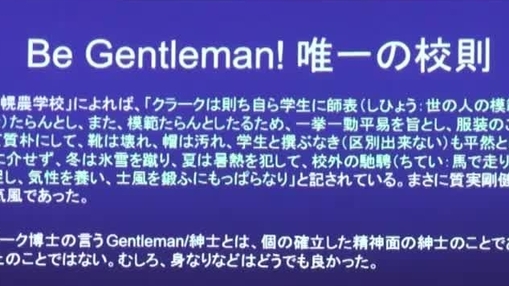

北海道大学大学院農学研究院主催による「時計台サロン」の模様を映像でご紹介しています。「時計台サロン」は、農学に関連する話題を、一般市民向けに講話するものです(場所:時計台ホール、毎月1回開催予定)。

「札幌農学校教育の今日的意義」藤田 正一(北海道大学名誉教授)

「『志の場所』―司馬遼太郎の北海道論」太田原 高昭(北海道大学名誉教授)

|

教員:

藤田 正一(北海道大学名誉教授)、太田原 高昭(北海道大学名誉教授) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 教育/学習, 教育学部, 時計台サロン, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

子ども・若者が直面する「リスク」と 貧困・社会的不利

|

人はさまざまな試行錯誤と失敗から学び、成長します。ですから失敗は、できれば避けたいものであると同時に、歓迎されるべきことかも知れません。これは子ども・若者にとっても同様です。しかし現実には、失敗がリスクに直結する構造があります。この点を貧困・社会的不利という観点からとらえて、「安心して失敗できる仕組み」の大切さを考えてみたいと思います。

松本 伊智朗

1959年大阪府堺市生まれ。主な研究テーマは、子どもの貧困と社会的排除に関する研究、要養護児童の社会的自立に関する研究。北海道子どもの虐待防止協会運営委員、日本子ども虐待防止学会評議員、雑誌「貧困研究」「季刊児童養護」「子どもの虐待とネグレクト」の編集委員、NPO法人CAN代表理事などを務める。主な著作に『子どもの貧困―子ども時代のしあわせ平等のために』(共編著、明石書店、2008年)、『子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして』(編著、明石書店、2010年)など。

|

教員:

松本 伊智朗(北海道大学大学院教育学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 国際広報メディア・観光学院/メディア・コミュニケーション研究院, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~北大方式Faculty Developmentの実践~

|

この映像資料は、? FDの目的と教育倫理、?カリキュラムとシラバス、?学習目標、?学習方略、?成績評価を説明しており、およそ1時間で、シラバスを記述し講義を設計する際の基本知識を学ぶことができます。

本学では、一泊二日の本格的なFDを1998年から毎年1回実施してきました。2日間で教育の基本とシラバスの書き方、およびグループ学習の手法を学べます。この方法はきわめて効果的で、「北大方式」と呼ばれ国内の多くの大学のFDのモデルになり、日本の大学教育の改善に大きな役割を果たしました。2007年度からは毎年2回開催し、70余名の新任教員が参加していますが、毎年100名を超える新任教員全員がその恩恵に浴することはできないことから、映像化が企画されたものです。

関連動画

・第18回 北海道教育ワークショップ

|

教員:

佐伯 浩(北海道大学総長)、細川 敏幸(北海道大学高等教育推進機構)、西森 敏之(北海道大学高等教育推進機構)、三上 直之(北海道大学高等教育推進機構)、鈴木 誠(北海道大学高等教育推進機構) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

健康とリスク ―健康の社会的規定要因―

|

健康や疾病は個人に現れますが、その原因や結果あるいは影響は個人的課題ではなく、むしろ社会的な課題です。健康は人生の全過程における多様な社会的な諸条件によって規定されています。競争・ストレス社会では自殺が増え、血圧は上昇します。現代ではむしろ貧しい人々に肥満者は多く、経済格差が教育格差を通して健康格差に連動しています。現代社会のリスク認識は、疾病や個々人のリスク行動を認識する上で重要です。

河口 明人

1974年北海道大学文学部卒業、1984年旭川医科大学医学部卒業、都立豊島病院、国立循環器病センター、および同研究所を経て2003年北海道大学・大学院教育学研究科(現研究院)教授、健康科学担当。専門は、循環器内科学。動脈硬化症を焦点とした生活習慣病予防、健康増進の視点から、札幌ライフスタイルスタディなどの地域住民を対象とした臨床疫学研究を実施。

|

教員:

河口 明人(北海道大学大学院教育学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 国際広報メディア・観光学院/メディア・コミュニケーション研究院, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

All-English Training for Giving a Campus Tour

|

I want you to be friendly,outgoing,personable,useful,and helpful. You can be all of these things and speak English in Sapporo at the same time. I want to help you know our campus and city,how to explain them,and — above all — to meet people who would appreciate your help.

This course is easy,normal,and hard. The easy part is the English language. The normal part is finding somebody who needs help. The hard part is offering help to them.

|

教員:

河合 剛(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター) |

開講年:2012

|

タグ:

english, japanese, 全学教育科目, 国際広報メディア・観光学院/メディア・コミュニケーション研究院, 外国語教育センター, 教育学部, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

Philip Seatonによる”Hokkaido University” series (2012年度版)です。

|

教員:

園田 勝英(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 濱井 祐三子(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 河合 剛(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 大野 公裕(北海道大学大学院メディア... |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 外国語教育センター, 教育/学習, 教育学部, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

Philip Seatonによる新ビデオ教材”Email Etiquette” seriesです。

|

教員:

園田 勝英(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 濱井 祐三子(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 河合 剛(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 大野 公裕(北海道大学大学院メディア... |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 外国語教育センター, 教育/学習, 教育学部, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

第2回目は、「論文・レポートを書く前に」と題して、アカデミックな文章を書く上での考え方や注意点について、セミナーを開催しました。これから卒論、修論を始める人にオススメです。

アカデミック・サポートセンター(ASC)は、講義外での学習サポートやセミナーを開催し、学生の主体的な学習活動を支援しています。学習支援の一環として、学部学生を主な対象とした、ASCと図書館の連携ゼミ「スキルアップセミナー」を開催しています。

|

教員:

多田 泰紘 (北海道大学アカデミック・サポートセンター)、堀越 邦恵 (北海道大学附属図書館) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

第1回目は、「プレゼンテーションのツボ」と題して、プレゼンで陥りやすい誤った考え方を防ぐ方法や、スライド作成のスキルについて、聞き手参加型のセミナーを開催しました。

|

教員:

多田 泰紘 (北海道大学アカデミック・サポートセンター) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

※学内限定

|

社会の第一線で活躍している方々の学生生活から現在に至るまでの体験談、キャリア形成についての講義、グループでのディスカッションなどを通じて、大学で「学ぶこと」と社会で「働くこと」の意義や関連性を考え、今後の自らのキャリアを考えるきっかけとすることができる。

|

教員:

|

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 教育/学習, 教育学部, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

大学の地域貢献が求められているが、地域のかかえる課題の解決や、活性化に向けて大学の研究活動がどのようにかかわっていくかは大変難しいテーマでです。釧路公立大学において13年間にわたって、産業政策、環境問題、福祉政策など幅広い地域課題に向き合って実践的な研究活動を続けてきた挑戦の経験を紹介しながら、大学の地域社会への貢献について一緒に考えていきます。

|

教員:

小磯 修二(北海道大学大学院公共政策大学院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 教育/学習, 教育学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

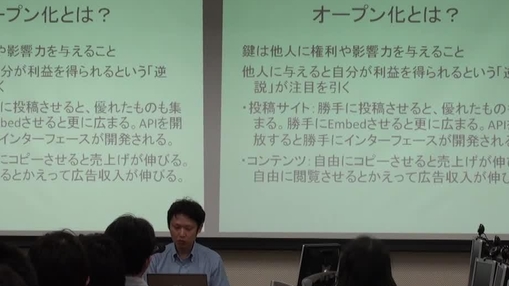

知識のオープン化と教育の未来

|

近年、情報社会の未来と知識のオープン化への関心がますます高まっています。本講演では、ウィキペディアやクリエイティブ・コモンズなど、情報の「オープン化」に深く関与してきた渡辺智暁氏を講師に迎え、なぜオープン化がおきているのか、オープン化の進展は望ましいことなのか、そもそもオープン化をどう定義するのか、といった根本的な問題について考えます。

|

教員:

渡辺 智暁 (国際大学GLOCOM) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 情報基盤センター, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

- 『武士道』と国際人-

|

本シンポジウムでは、札幌農学校第二期生で国際的に活躍した新渡戸稲造とその思想内容を踏まえた上で、今後、人文学研究のグローバル化を推進するには、何が求められ、何をなすべきかについて、学内外の多彩なメンバーが自由に討論します。これを契機として、北海道大学大学院文学研究科・文学部の多様な研究力を国内外に発信するとともに、海外の大学と学術交流の推進を図ります。

|

教員:

ミシェル・ラフェイ(北海道教育大学) 、トレント・マクシ(米国アマースト大学)、権 錫永(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 教育学部, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |